5,000本以上の抜歯実績に裏付けられた信頼の親知らず治療

親知らずは10代後半から20代前半にかけて生える奥歯で、正式には「第三大臼歯」と呼ばれます。

上下左右の奥に通常4本ありますが、現代人は顎が小さいため、まっすぐ生えるスペースがなく、斜めや横向き、埋まったままになるケースも多くあります。これにより痛みや炎症、隣の歯への影響が起こることも。当院では3,000本以上の抜歯実績があり、難症例にも対応可能です。

患者さま一人ひとりの状態に合わせた的確な治療を行っています。また、外来手術の経験も豊富で、外科的処置が必要な抜歯にも適切に対応しています。

親知らずが原因の痛み・炎症とは

親知らずが十分に生えきらず、歯ぐきに部分的に覆われている場合、その隙間に細菌が入り込みやすくなります。これによって炎症が起き、「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」と呼ばれる腫れや痛みを引き起こすことがあります。

症状が悪化すると、あごの痛みや開口障害、発熱などを伴うこともあり、生活に大きな支障をきたす場合もあります。特に免疫力が下がっているときや疲れが溜まっているときに炎症が起こりやすく、繰り返すケースも少なくありません。

抜かないで良い場合

すべての親知らずが抜歯の対象になるわけではありません。

例えば、まっすぐ正常に生えていて、隣の歯や歯ぐきに悪影響を与えていない場合は、無理に抜く必要はありません。また、噛み合わせに問題がなく、日常的なケアが十分に行える状態であれば、親知らずも他の歯と同様に機能することがあります。

そのため、抜歯の判断はあくまでもお口全体の状態を見たうえで行う必要があります。定期的な検診によってリスクを把握し、医師と相談しながら方針を決めることが大切です。

抜いたほうが良い場合

抜くのはなぜ?

親知らずは、正常に生えにくく口腔環境を乱すリスクがあるため、早めの抜歯が推奨されます。

横向きや斜めに生えると隣の歯を圧迫し、半分だけ出ていると虫歯や歯周病になりやすくなります。自覚症状が少ないため、気づいたときには悪化していることもあります。将来の炎症や歯列への影響を防ぐためにも、抜歯は口腔全体の健康維持において重要です。また、矯正やインプラント治療の妨げになることもあるため、抜歯が必要なケースもあります。

抜歯をすべきタイミング

抜歯のタイミングは、痛みや腫れがひどくなる前の「症状が軽い段階」が理想とされています。

炎症が強いと、麻酔が効きづらくなったり、術後の腫れや痛みが増す可能性があるため、炎症が落ち着いた時期を選んで処置を行うことが一般的です。

また、将来的に矯正治療やインプラントを検討している場合には、事前に親知らずを抜くことで治療計画がスムーズになることもあります。年齢が若いほど骨が柔らかく回復も早いため、20代や30代のうちに抜歯を済ませておくのも一つの選択肢です。

注意すべき点

抜歯後

親知らずの抜歯後は、患部が腫れたり、出血が続いたりすることがあります。

特に下あごの親知らずは骨が硬く、抜歯後に痛みや腫れが長引く傾向があります。

治療後は安静にし、飲酒や激しい運動、長風呂などは避けましょう。

また、抜歯した部分にできた血のかさぶた(血餅)が取れてしまうと、強い痛みを伴う「ドライソケット」になる可能性があるため、うがいのしすぎにも注意が必要です。医師の指示に従い、経過観察を行いましょう。

なぜ親知らず抜歯の治療は難しいのか?

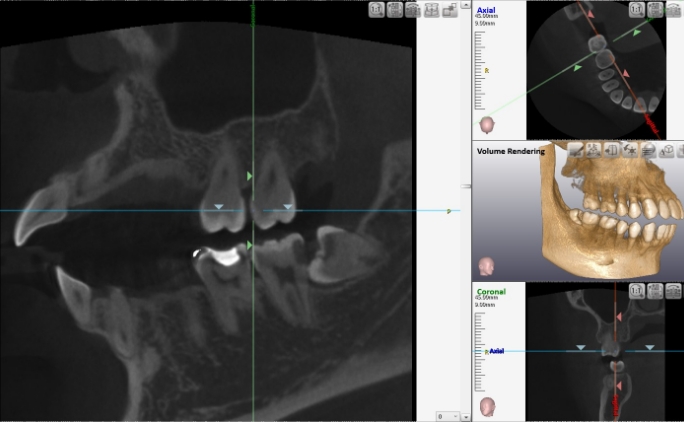

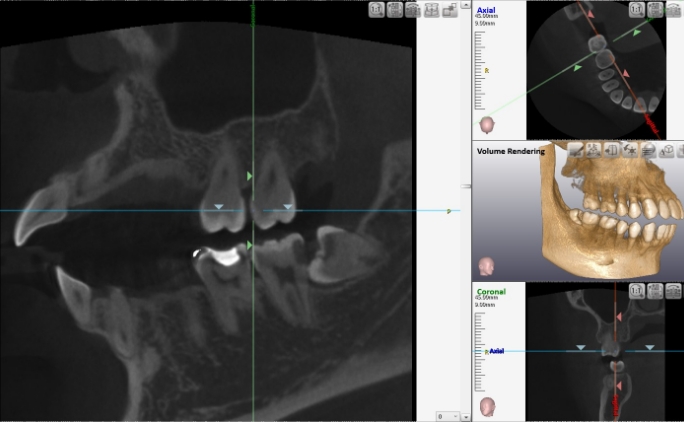

親知らずの位置や向きによっては、抜歯に高度な技術が求められる場合があります。特に下あごの親知らずは、神経や血管に近接していることが多く、リスクを伴うため、当院では歯科用CTを導入し、三次元的に骨や神経の位置を確認した上で、より安全で的確な診断と処置を行っています。

そのため、高度な診断機器と専門的な技術の両面から、患者さまが安心して抜歯に臨める体制を整えています。また、歯ぐきの切開や骨の一部を削るなど、通常の抜歯よりも手術に近い処置になることもあります。安全性と確実性を高めるためにも、経験豊富な歯科医師による対応が望まれます。

銀座・日比谷歯科口腔外科クリニックが

選ばれる理由

当院では親知らずの抜歯を含む口腔外科処置において、精密な診断と安全性を重視した治療を行っています。骨の形状や歯の位置を正確に把握し、できる限り負担の少ない方法で対応します。

難症例にも対応できる体制を整え、必要に応じて専門的な処置や術後管理も実施しています。治療前の丁寧な説明とカウンセリングにも力を入れ、不安や疑問にもしっかり向き合います。

親知らずでお悩みの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。